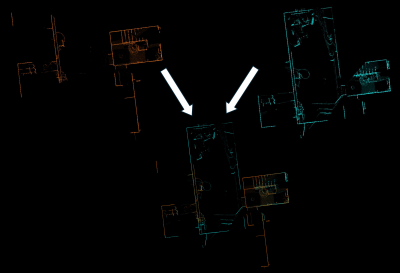

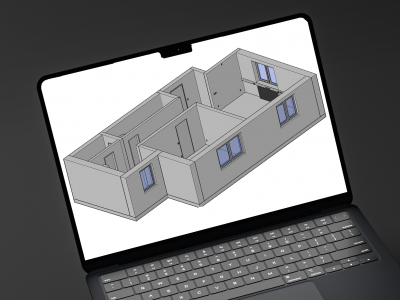

Terrestrisches 3D-Laserscanning: Beim terrestrischen 3D-Laserscanning wird der Laserscanner stationär auf einem Stativ montiert. Von diesem festen Standort aus erfasst der Scanner in der Regel eine 360°-Punktwolke. Um größere Bereiche zu erfassen, muss der Scanner an verschiedenen Positionen aufgestellt werden, wodurch eine Vielzahl von Punktwolken aus unterschiedlichen Blickwinkeln entsteht. Diese Methodik ermöglicht die Erstellung eines detaillierten 3D-Modells des Objekts. Der Vorteil des terrestrischen Laserscannings liegt in der höheren Genauigkeit, die erreicht werden kann. Nachteilig ist jedoch, dass die Aufnahme großer Flächen erheblich aufwändiger ist als beim mobilen 3D-Laserscanning.

Mobiles 3D-Laserscanning: Beim mobilen 3D-Laserscanning ist der Laserscanner auf einer beweglichen Plattform montiert, wie z. B. einem Auto, einem UAV oder einem Handkarren. Die Messung der Punktwolke erfolgt, während die Plattform in Bewegung ist. Neben der Erfassung der Punktwolke werden zusätzliche Sensoren benötigt, um die Trajektorie der Plattform aufzuzeichnen. Diese Trajektorie wird anschließend mit der Punktwolke verknüpft, was zu einem komplexen 3D-Modell führt. Diese Methode eignet sich besonders gut für die Erfassung großer Flächen, wie Straßen oder Brücken. Die erfassten Daten können für Anwendungen in der Stadtplanung, Vermessung sowie Straßen- und Infrastrukturanalyse verwendet werden. Allerdings ist die Genauigkeit des mobilen 3D-Laserscannings im Vergleich zum terrestrischen Scannen geringer.

Fazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass terrestrisches 3D-Laserscanning präzise, aber besser für kleinere Objekte geeignet ist, während mobiles 3D-Laserscanning für die schnelle Erfassung großer Flächen optimal ist, jedoch möglicherweise mit etwas geringerer Genauigkeit. Die Wahl zwischen den beiden Technologien hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.